星期五雜念

- Nathalie Chang

- 22 août 2025

- 5 min de lecture

Dernière mise à jour : 23 août 2025

我今天要快速點評三本與核能有關的書,不是因為我高興,而是因為我憂慮。我會摘要部分重要內容,如果各位不信任我,可以親自閱讀並檢驗——儘管最適當做點評的時機,應該是一個月前,我很抱歉——畢竟,我原本並不認為這個主題,屬於我應該負責的領域。

理查•羅德斯的«能源:迫在眉睫的抉擇»我只給五十九分——儘管我看到書介時,還以為2019在台灣出版的本書,架構最呼應當下需求——沒錯,我們難道不是應該從整個能源的歷史來反思當前的擁/反核議題嗎?出版該書的方言(格致)出版社,過去曾出版過不錯的書籍——事實上,像羅德斯這類作品,翻譯到台灣的很多——乍看都會很驚訝,他提供若干別處看不到的資料,或是說了之前沒聽過的故事——然而,事實上,整本書對主題並沒有足夠深刻的思考——過去我就曾經與人爭論,認為在嚴格的標準下,這種書籍是「不宜推薦」的。然而,我並不是不能了解人們對分享「新故事」、「新消息」的喜愛——這就像聽到說得很精彩的八卦,在高興之餘,有時會沒有注意這些「包裝過後」的訊息,其實都另有目的。

我只針對這本書特別有問題的部分說。頁341-342,作者引用美國總統卡特的若干說法,提到去加拿大幫助在輻射暴露下,協助拆除反應爐。卡特(拆除當時還不是總統)在事後說,「沒留後遺症」、「有很多笑話」(大意)——可這是多麼愚蠢的呈現!在這段描述稍前,好像「護服」與「八十九秒」接替的工作時限,都沒有意義——請注意,「八十九秒」是「一分鐘二十九秒」,也就是「不到一分半鐘」,但對不夠細心的讀者來說,「八十九」這個數字可能帶來「很長」的幻覺。翻譯:在防輻射設計的工作方式下,最後檢測出工作人員沒有受輻射之害——這不是剛好而已!整段卻用來暗示,「輻射恐懼太誇大」——然而,這「八十九秒」是怎麼計算與當作必要的?不就是因為了解危害才有的設計嗎?羅德斯的筆法很容易被當成「平衡」,因為他看似很能「各打五十大板」,你會看到他也錄下某人對掩飾(核試爆)真相的冷酷,提出的批評,因而覺得這本書也提供給反核的人某些資訊。但我認為這樣的閱讀標準實在太寬泛了。

第二點,頁346-350,關於遺傳學家穆勒與昆蟲學家卡斯帕里之爭。作者認為前者在獲頒諾貝爾奬前後,都刻意壓抑後者研究中,與他研究不同的結果。並且暗示卡斯帕里後來論文發表對穆勒致謝,並刪掉對穆勒的批評,是因為穆勒的勢力(他是期刊論文發表前的審閱者)。作者雖然也徵引了對後來對穆勒理論的正反資料,但反對穆勒的意見充滿濃厚的情感,贊成穆勒的則「聊備一格」——我們會得知穆勒也受到強力支持,但我們不知原因。我認為基本事實可能都是有憑有據的,是已有的著述與言論才寫得出來的。然而,這當中的話術也不該被忽略——作者希望給予我們反核的知識生產者比較不誠實等印象——最嚴重的控訴,作者指稱那些有環保與表態反核的學者,是優生學信徒或反人道者——這部分,應該由對美國草根環保史更理解且不帶偏見的專家來與作者對話或修訂——我認為這部分「以偏概全」的可能性蠻大。許多歸因,我相當存疑——我並不是說那些人從未有過優生學方面的言論,也許有也許沒有,我質疑的是將「相關性」建立的可信度。

第三點,作者對核災與核廢的態度是全然隨便的。頁364,「可以輕易收容全世界往後一千年的核廢料」——關於這個WIPP,作者的重點是「我2015年去過」。事實上,WIPP放的只是低階核廢料。寫的像高階核廢料都找到解決方法了。——作者口氣如此輕鬆,也難怪有些人被誑了。關於這本書,我還有很多批評,最重要的是,作者對核能的認識不高。

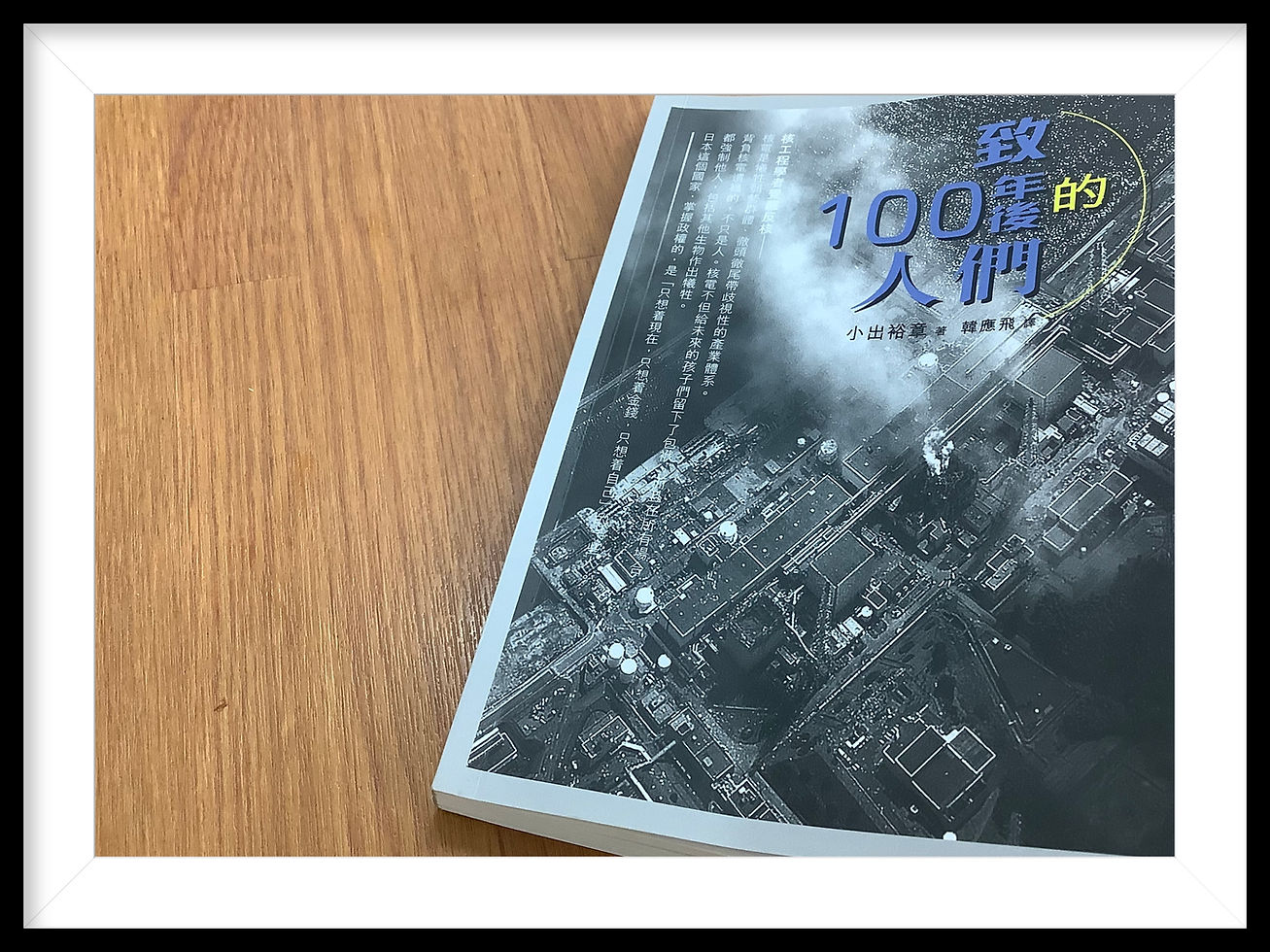

«致100年後的人們»——這本書我打89分,沒有更高,是因為我覺得可以寫得更長更多一些。這是香港2023出版的——要是我早看到作者小出裕章的名字,我就會立刻買下——不會拖到2025年才讀。因為,小出的言論,我一直都是苦於不一定有翻譯,只能靠有字幕的影片取得。小出的背景是原子核工程學,原本應該是與核能產業共榮的,但卻站出來反核。「對核輻射跟人體健康帶來的損害作出檢驗,幾乎是不可能的。[……]如果對受核幅射的人進行治療的話,其數據就將無法收集。[……]廣島、長崎[……]受害者的疫學數據就是[……]通過只作檢查這樣方式而收集的。不能允許對福島核電站事故的受害者實施這種非人道的措施。」(頁25)「核反應爐是效率很差的蒸汽機,從中產生的能量中,有三分之一被轉換成電力,而另外的三分之二[……]在給海水加溫。」(頁61)「有些人想要得到電力,這我可以理解。[……]想要得到電力的人應該自己承擔風險。」(頁80)——以上只舉幾個代表性的例子。小出是理工出身的人,但這本書的哲學與倫理成分非常高。我個人很高興,是因為我曾問過自己「科學是否可以無用?」這類問題,都得到討論。我非常喜歡這本書,但書中堅毅的精神,確實不見得適用於每個人。然而,如果想知道反核的人在想什麼,且認為想法不該拘泥在恐懼,那我會推薦,並不是「核電夢局外人」的小出的這本「全自省」,作為入門讀物。

«核災下的首相告白»,2021年出版時,我看了一遍,當時覺得比我想像的內容充實。不過,因為很多內容都忘掉了,這幾天我又重讀了一遍。首相告白啊,不是政治人物花言巧語嗎?我最早對這本書並不抱很高期望——因為我對日本政治不算非常了解,所以有些東西我無法判斷。我給這本書打91分的原因,在於它寫了兩、三個,我覺得很重要的切入點——摘錄如下:

頁214(在國會公聽會發表的談話):「二戰前,軍方逐漸掌握政治實權的經過,與現在以電力事業聯合會為核心所形成的核能村,我覺得非常相似。[……]以東京電力….的勢力,逐步掌握了核電行政的實權。」(註,「核能村」,也有譯為「核電黑社會」。)

頁73「經濟學院畢業者擔任核能安全保安院院長」(摘要):首相菅直人是應用物理學科畢業的,他覺得他應該較其他文科的政治人物,可以更快進入狀況。他在聽取保安院院長報告時,發現報告人其實不知道自己在報告什麼。事故三天後,才調任核能專家代理。

頁77「東電說最要緊是派電源車,結果……」(摘要): 冷卻反應爐需要電源車,東電提出「最需要的是電源車」的要求。但是因為地震損害道路,電源車太重也無法靠直升機送往,一開始並不順利。電源車終於抵達時,發現1.插座規格不合而無法插上電源。2.電纜長度不足,電源盤無法使用。

——最後這一點,並不是為了說笑話。插座規格與電纜長度……,像我這種笨蛋也碰過充電線不夠長之類的困境——可是,我不會爆炸。核電廠會。頁214是我覺得最重要的觀察——因為我一直對日本究竟怎麼變成軍國主義國家有興趣。菅直人的這個類比,就算「可比性」中會有可比與不可比處,但確實需要思考。823,如果願意,請投不同意核三重啟。

Commentaires